E aí, doc! Bora mergulhar em mais um tema importante? Hoje o foco é a Neuroacantocitose, um grupo raro de doenças neurodegenerativas que se manifestam com alterações neuromusculares e a presença de acantócitos no sangue periférico.

O Estratégia MED está aqui para tornar esse conteúdo mais acessível e reforçar sua base teórica, sempre pensando em uma atuação clínica mais precisa e fundamentada.

Partiu revisar esse conceito?

Navegue pelo conteúdo

Definição de Neuroacantocitose

A neuroacantocitose é um grupo raro e heterogêneo de doenças neurodegenerativas que compartilham três características principais: degeneração progressiva do sistema nervoso central, manifestações neuromusculares (como distonias, coreia e fraqueza muscular) e presença de acantócitos no esfregaço de sangue periférico.

Os acantócitos são hemácias com projeções espiculadas irregulares na membrana, cujo nome deriva do grego akantha, que significa espinho. Eles devem ser diferenciados dos equinócitos, que apresentam espículas mais finas, uniformes e numerosas, geralmente associados a doenças hepáticas ou renais graves.

No contexto da neuroacantocitose, a quantidade de acantócitos no sangue não necessariamente reflete a gravidade dos sintomas neurológicos. As principais doenças compreendidas nesse grupo incluem a abetalipoproteinemia, a coreia-acantocitose e a síndrome de McLeod.

Além dessas, algumas outras condições, como a neurodegeneração associada à quinase da pantotenato (PKAN) e a doença semelhante à de Huntington tipo 2 (HDL2), também podem apresentar acantócitos de forma variável. Essas doenças possuem causas genéticas distintas, mas compartilham mecanismos comuns de disfunção neurológica e alteração na morfologia das hemácias.

Abetalipoproteinemia

A abetalipoproteinemia, também conhecida como doença de Bassen-Kornzweig, é uma condição genética autossômica recessiva rara, causada por mutações no gene MTTP (microsomal triglyceride transfer protein).

Esse gene codifica uma proteína essencial para a formação e secreção das lipoproteínas que contêm apolipoproteína B, como os quilomícrons, VLDL (lipoproteína de densidade muito baixa) e LDL (lipoproteína de baixa densidade). A ausência dessas lipoproteínas compromete a absorção e o transporte das vitaminas lipossolúveis, especialmente a vitamina E.

Manifestações neurológicas e fisiopatologia

As alterações neurológicas associadas à abetalipoproteinemia são principalmente resultado da deficiência de vitamina E, que desempenha papel antioxidante crucial no sistema nervoso.

A deficiência de vitamina A também contribui para a degeneração retiniana. As alterações neuropatológicas afetam principalmente os cordões posteriores da medula espinhal e os tractos espinocerebelares, levando a sintomas neuromusculares progressivos.

Quadro clínico

A doença costuma se manifestar na infância, com sintomas gastrointestinais como esteatorreia, distensão abdominal e falha no crescimento. Com o tempo, surgem manifestações neurológicas, que incluem:

- Ataxia progressiva (truncal e dos membros);

- Neuropatia sensitivo-motora com fraqueza, atrofia muscular distal e perda de reflexos;

- Alterações visuais, como retinose pigmentar, redução da acuidade visual e alterações de campo visual;

- Disartria;

- Perda da propriocepção, podendo haver também redução da dor e temperatura;

- Os sintomas neurológicos são praticamente indistinguíveis daqueles observados em casos graves de deficiência isolada de vitamina E.

Exames laboratoriais e diagnóstico

Os principais achados laboratoriais incluem:

- Colesterol e triglicerídeos extremamente baixos;

- Ausência de beta-lipoproteínas na eletroforese de lipoproteínas;

- Presença de acantócitos em 50 a 90% das hemácias no esfregaço de sangue periférico;

- Deficiência grave de vitamina E (níveis indetectáveis ou muito baixos);

- Estudo de condução nervosa mostra ausência ou redução dos potenciais sensitivos, com velocidades de condução geralmente normais.

O diagnóstico é confirmado pela combinação dos achados clínicos, alterações no perfil lipídico e teste genético identificando mutações no gene MTTP.

Diagnóstico diferencial

A abetalipoproteinemia pode ser confundida com outras condições neurodegenerativas, como ataxias espinocerebelares dominantes, doença de Friedreich e ataxia com deficiência de vitamina E (AVED). A presença de acantócitos e o perfil lipídico alterado ajudam na distinção.

Outras condições semelhantes incluem:

- Hipobetalipoproteinemia, causada por mutações no gene da apolipoproteína B;

- Síndrome HARP, que inclui acantocitose, retinose pigmentar e degeneração do globo pálido, relacionada à mutação no gene PANK2 (associado ao PKAN).

Tratamento

O tratamento da abetalipoproteinemia baseia-se na suplementação das vitaminas lipossolúveis, especialmente:

- Vitamina E: 150 mg/kg/dia

- Vitamina A: 100 a 400 UI/kg/dia

- Vitamina K: 5 a 35 mg/semana

- Vitamina D: 800 a 1200 UI/dia

A administração adequada de vitamina E pode prevenir ou reverter parcialmente os sintomas neurológicos. O acompanhamento dos níveis de vitamina E pode ser feito por meio de biópsia de tecido adiposo.

Além disso, recomenda-se uma dieta com restrição de gorduras, limitando a ingestão lipídica a no máximo 30% das calorias diárias, o que ajuda a controlar os sintomas gastrointestinais, como a esteatorreia.

Corea-acantocitose

A chorea-acantocitose é uma doença neurológica rara, de padrão autossômico recessivo, causada por mutações no gene VPS13A (anteriormente chamado de CHAC), que codifica a proteína chorein, de função ainda desconhecida. A doença também é conhecida como:

- Doença VPS13A;

- Choreoacantocitose;

- Coréia amiotrófica familiar com acantócitos;

- Síndrome de Levine-Critchley.

Epidemiologia

A condição é extremamente rara, com cerca de 1000 casos descritos no mundo. Há aglomerados descritos no Japão e no Canadá francês.

Manifestações clínicas

O início dos sintomas geralmente ocorre na idade adulta jovem, com média de 35 anos, podendo variar amplamente. Os sintomas principais incluem:

Distúrbios do movimento

- Coreia (movimentos involuntários) e/ou parkinsonismo (bradicinesia, rigidez);

- Movimentos como arremessos de membros, elevações de ombros e empurrões pélvicos;

- Distúrbios de marcha, reflexos posturais prejudicados e quedas frequentes;

- Distonias orofaciais com protrusão repetitiva da língua (“distonia alimentar”);

- Mordidas na língua e nos lábios;

- Tiques vocais em dois terços dos pacientes (suspiros, grunhidos, estalidos).

Sintomas neuropsiquiátricos

- Síndrome do lobo frontal: desinibição, impulsividade, obsessões, autoabandono;

- Psicose, ansiedade, agressividade e comportamento suicida;

- Déficits cognitivos, especialmente de memória e função executiva.

Outros sintomas

- Disartria (fala prejudicada), podendo levar à mutismo;

- Epilepsia: crises tônico-clônicas ou complexas parciais;

- Neuropatia periférica: perda de reflexos e atrofia muscular distal;

- Alterações oculares: dificuldade sutil na elevação do olhar;

- Cardiomiopatia: disfunção ventricular em alguns casos.

Exames complementares

- Acanócitos em 5 a 50% dos eritrócitos circulantes, embora possam surgir tardiamente;

- Elevação de CPK (300 a 3000 U/L); elevação de AST, ALT e LDH em alguns casos;

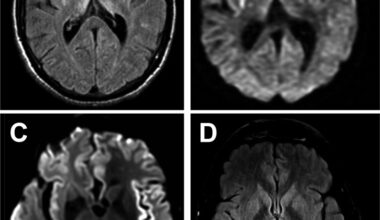

- Neuroimagem: atrofia da cabeça do núcleo caudado, dilatação dos ventrículos laterais;

- Estudos neurofisiológicos: neuropatia axonal sensitiva com baixa amplitude de SNAP;

- Biópsia muscular (quando realizada): alterações neurogênicas com fibras anguladas.

Diagnóstico

O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos típicos, presença de acantócitos e CK elevada, com testes lipídicos normais. A confirmação é feita pela identificação de mutações bialélicas no gene VPS13A.

Deve-se também investigar o fenótipo McLeod, especialmente em homens, pois a síndrome de McLeod pode ter quadro idêntico.

Diagnóstico Diferencial

- Síndrome de McLeod (diferença pelo grupo sanguíneo);

- Doença de Huntington e HDL2 (coreia, herança autossômica dominante);

- Doença de Wilson (acometimento hepático e alterações no metabolismo do cobre);

- PKAN (neurodegeneração associada à pantotenato quinase) – início precoce e imagem de “olho de tigre” na ressonância.

Tratamento e Manejo

Não há tratamento curativo. A abordagem é sintomática e multidisciplinar:

Controle dos sintomas motores

- Fisioterapia e terapia ocupacional;

- Toxina botulínica para distonias orofaciais;

- Clozapina pode ajudar em casos selecionados;

- Estimulação cerebral profunda (globus pallidus interna ou tálamo).

Outros cuidados

- Avaliação fonoaudiológica frequente; gastrostomia pode ser necessária;

- Adaptação de comunicação com uso de tecnologias assistivas;

- Controle de crises epilépticas com anticonvulsivantes usuais;

- Avaliação cardíaca inicial com ECG e ecocardiograma; encaminhamento se alterações forem detectadas.

Aspectos Genéticos

Como se trata de doença autossômica recessiva, irmãos têm 25% de chance de também serem afetados. Filhos de pessoas afetadas não desenvolvem a doença, mas podem ser portadores.

Veja também!

- Resumo sobre Síndrome da Pessoa Rígida: definição, manifestações clínicas e mais!

- Resumo de hidrocefalia de pressão normal: diagnóstico, tratamento e mais!

- Resumo de neuralgia do trigêmeo: diagnóstico, tratamento e mais!

- Resumo de hemorragia subaracnóidea espontânea: diagnóstico, tratamento e mais!

- Resumo de neurofibromatose tipo 1: diagnóstico, tratamento e mais!

Referências!

Jeffrey Ralph, MD. Neuroacanthocytosis. UpToDate, 2024. Disponível em: UpToDate

Feriante J, Gupta V. Neuroacantocitose. [Atualizado em 10 de julho de 2023]. Em: StatPearls [Internet]. Ilha do Tesouro (FL): StatPearls Publishing; jan. de 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560767/

TROIANO, André R.; TREVISOL-BITTENCOURT, Paulo C. Neuroacantocitose: relato de caso. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, São Paulo, v. 57, n. 2B, p. 456-459, jun. 1999. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0004-282X1999000300023. Acesso em: 12 maio 2025.